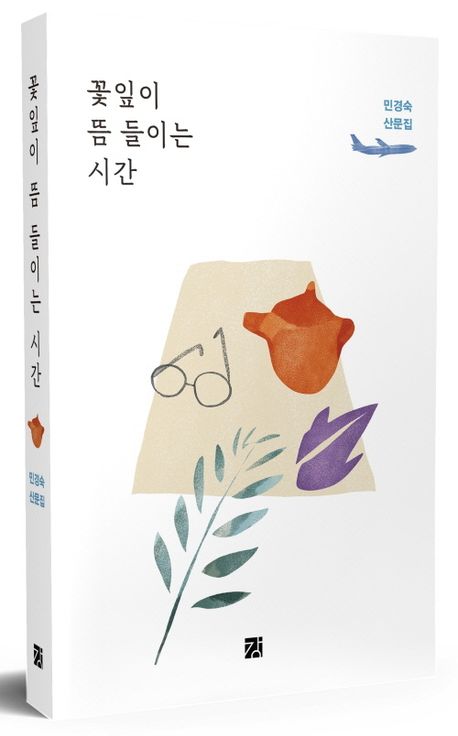

민경숙 작가의 첫 산문집 '꽃잎이 뜸 들이는 시간'이 (주)도서출판 강에서 출간됐다.

제목부터 인생의 깊이가 느껴진다. 만개를 앞두고 있는 그 꽃잎이 뜸을 들이고 있다. '찰나'와 '영원'을 넘나드는 원숙한 인생관이 제목에서부터 우러난다. 흔히 사람들은 만개한 꽃 아래에서 웃지만 작가는 터뜨리기 직전의 꽃망울에 주목한다. 거기까지 온 수고, 응축된 향기, 아무도 지켜보지 않는 고요한 떨림의 순간을 본다.

제목이 암시한 것처럼 민경숙 작가는 올해 72세다. 고등학교 때부터 담아왔던 문학소녀의 꿈을 버리지 못해 환갑이 넘어 문단에 뛰어든 늦깎이 문학가다. 누구나 그렇듯 삶은 고단했을 터다. 늦게 시작하는 만큼 충분히 무르익어야 한다는 부담감도 있었을 게다.

문체를 논하기 전에 추천사를 써 준 이문재 시인의 표현을 잠시 빌리자.

“그윽하고, 섬세하고, 품위가 있는 글.”

민경숙 작가의 첫 산문집에 대한 이문재 시인의 평가다. 작시(作詩)를 하는 학생들에게는 냉철한 비평으로 유명한 이문재 시인이 이례적으로 극찬을 아끼지 않고 대학 강의 부교재로 채택한 산문집이 바로 ‘꽃잎이 뜸 들이는 시간’이다.

‘꽃잎이 뜸 들이는 시간’은 쉽고도 짧은 수필모음집으로, 재미있게 읽힌다. 그런데 담담하고 절제된 시선이 오히려 묵직하다.

‘있는 척’하지 않는 문체도 한몫한다.

대단한 식견이나 진리를 설파하는 듯한 글들과는 태도가 다르기 때문일까? 무대에 서서 생생한 감정에 호소하는 외침이 아니라 함께 산책하는 친구의 나직한 목소리에 가깝다. 그래서 더 쉽게 읽히고 어느새 빠져든다.

'친구의 목소리'를 읽다보면 문장이 아니라 그 사이의 빈틈이 더 많은 이야기를 한다. 행간의 장면들이 모르는 사이 스며들어 몇 번이고 눈을 깜박이게 된다. 그것이 작가의 필력이다. 스치는 삶의 단상들은 날 것으로 드러나는 법이 없이 작가의 몸속에 머물며 익었다. 버릴 것은 버려지고 씻겨 내린다. 그 과정은 몇 년, 아니 수십 년이 걸리기도 했다. 그러다 마침내 에센스만 남았을 때 이슬처럼 맺혀 저절로 문장이 되었다. 작가는 그것을 ‘이야기 물방울’이라고 표현한다.

글만 읽고는 나이를 짐작하기 어려울 정도로 현대적인 문체를 구사하는 민경숙 작가다. 그녀는 고등학교 시절부터 문학소녀를 꿈꿨다. 1969년 전남대 국문과에 합격했지만 등록을 포기했다. 공부 잘 하는 다섯 동생을 뒷바라지할 사람이 필요하다는 어머니의 무언의 압박 때문이었다.

이후 근 40여년은 고단한 일상과의 사투였다. 동생들이 모두 대학을 졸업한 다음엔 예술가의 아내로 생계의 문제에 부딪혔다. 틈틈이 백일장에 참가하면서 장원으로 뽑히기도 했지만, 역시 글보다는 생활이 더 급한 문제였다.

삶에 치여도 낡은 공책에 모나미볼펜으로 숨죽여 끄적이기를 멈추지 않았다. 숨죽여 생존해온 일기장 속 40여년은 이제 모두 민 작가의 글감이 되었다.

수필 속에 이런 이야기가 나오지는 않지만, 작가의 이런 이력은 ‘이번 생은 망했다(이생망)’는 삼포세대에게 희망이 된다. 비록 남들에게 그럴싸해 보이지 않아도 포기하지만 않으면 된다는 깨달음을 작가가 몸소 보여주고 있다. 70이 넘어도 꿈을 이루기에는 여전히 젊은 나이다.

시인의 말처럼, 이 책은 유난히 오랜 밤 뜸을 들인 꿈이 40년간 응축해 맺은 열매다.

한편, 월간 신나는가와 서울 작은도서관은 12월 21일 오후 7시 서울 송파구 문정동 복합문화공간 즐거운가에서 ‘민경숙 작가 북콘서트’를 진행할 예정이다. /100c@osen.co.kr