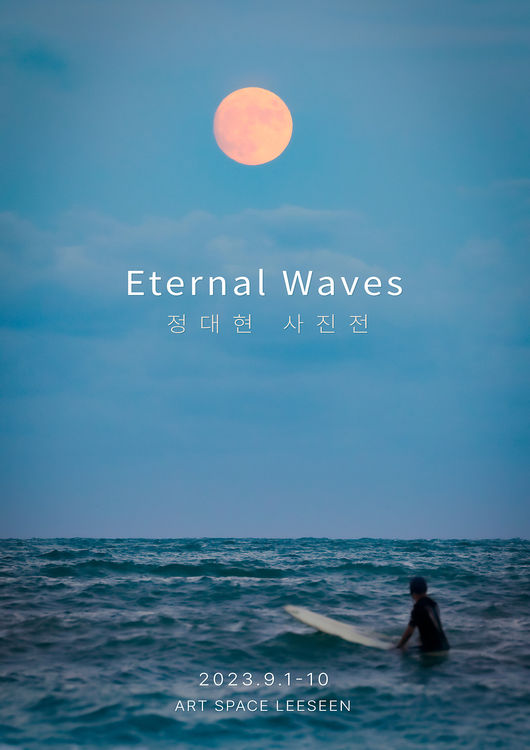

부산일보 사진기자 정대현이 9월 1일부터 부산시 금정구 금샘로18번길 26 아트스페이스 이신에서 사진전 ‘Eternal Waves(영원의 물결)’를 연다.

1990년 부산일보에 입사한 정대현은 일간지 사진기자로 30여 년 동안 현장을 누벼온 베테랑 사진기자이다. 그는 지금까지 소박한 권리와 존엄을 지키려는 보통 사람들이 말하거나 외치는 차갑고 건조하고 혹은 단호하고 뜨거운 세계를 앵글에 담아왔다.

정대현 작가는 ‘사진사색’이라는 제목의 기사를 팀원들과 기획 연재하며 누구나 쉽게 볼 수 있는 일상의 평범한 풍경이나 동식물들의 사진을 통해 함께 살아가는 세상의 이치를 찾아가는 길을 독자들에게 안내해 눈길을 끌었다.

말주변이 없다고 여기던 소년이 소통의 매개로 선택한 카메라는 충실히 그 몫을 해왔다. 하지만 넘쳐나는 말의 용광로 한가운데서 말 없음의 순간이 귀해졌다. 헤아릴 수 없는 무정형, 무결정의 풍경이 그 마음을 끈 이유이자 그의 작업이 다큐에 머물지 않는 이유다. 그는 거의 일정한 시각에 바다를 찾아 머물렀다. 바다의 속살을 손에 잡아 보려고 하고 저쪽 끝에서 이쪽 끝까지 바다가 지닌 것들을 숨죽이며 응시한 흔적들이 이번 전시에 남았다. 그 바다가 건네는 깊고 무량한 말이 마주한 이들에게 스미게 되길 바란다.

정대현은 “일간지 기자로서 하루하루의 조류에 휩쓸리고 다음 날이면 그 많은 정보와 말들이 휘발되는 것을 30년 정도 지켜보면서, 누구나 그렇듯 목마름이 일었다. 소비되어 버리거나 소모되지 않는 대상, 시간이 묵묵히 담긴 장면에 대한 ‘바람’이었다. 그러다 문득 내가 바다를 자주 찾고 있다는 것을 알았다. 마실 갈 정도는 아니지만 눈 뜨자마자 별다른 행장 없이 움직일 수 있는 지척에 바다가 있는 것도 한 이유였다. 출근 전에 빛이 가장 좋은 여명의 시간을 놓치기 싫어 부지런을 떨며 몇 개의 계절을 보냈다.”고 했다.

또 그는 “카메라는 육신의 눈이 미처 알아차리지 못하는 황홀한 빛과 형태를 통해 새로운 시간과 공간으로 나를 초대했다. 보이는 것 너머의 지각은 장노출 촬영을 통해 더 극대화했다. 멈추어 있는 듯한 사물에서 드러나는 궤적, 동적인 대상이 품은 찰나의 정적이 내가 바라 온 것이었다.”라며 “결정과 무결정, 이를테면 바다에서 떨어져 나왔다가 다시 돌아가는 파도 알갱이든지, 돌을 끝없이 어루만지는 물결이든지, 이들이 조우하며 끊임없이 이어내는 춤은 세상 첫날의 생명력과 평화를 깨우치는 것만 같았다.”며 “그 모든 순간을 함께 하고픈 것이 결국 사랑이 아닐까”라고 얘기했다.

정대현은 1990년 사진기자로 부산일보에 입사, 사진부장(편집국 부국장)을 거쳐 현재 사진부 선임 기자로 있다.

전시는 9월 10일까지다. 1일 오후 5시 개막행사가 열린다. 오전 11시부터 오후 6시까지 관람 가능하며 월요일은 휴관한다. foto0307@osen.co.kr