[OSEN=최익래 인턴기자] 833만9577명. 지난해 KBO리그 경기장을 찾은 총 관중 수다. 전체 720경기로 이를 나누면 평균 1만1583명이 경기장을 찾은 꼴이다. 이제 KBO리그는 매 경기 1만 명 이상의 관중이 찾는 ‘인기상품’이 됐다.

과거에는 1만 명 앞에서 좋은 성적을 거둔 팀, 선수를 ‘강심장’으로 불렀다. 그러나 지난해 KBO리그에서 1만 관중이 찾은 날은 외려 평균 이하로 ‘한산했던’ 경기다. 이제 기준을 올려 ‘평균 이상’인 1만5천명의 팬들 앞에서 자신의 모습을 뽐낸 이들을 강심장으로 분류해도 좋을 것이다. 1만5천명 이상 관중이 찾은 경기에서 강했던, 혹은 약했던 팀과 선수를 나눠봤다.

▲‘무대 체질’ NC 앞에 차려지지 않은 무대

지난해 관중 동원 1~2위인 두산과 LG는 나란히 ‘관중 1만5천명 이상 경기 수’ 순위 꼭대기에도 차례로 이름을 올렸다. 그러나 성적은 대조적이었다. 두산은 63경기에서 승률 6할1푼9리(39승23패1무)를 기록했다. 지난해 두산이 거둔 팀 승률(6할5푼)에는 약간 미치지 못하는 값이지만 크게 부진하지도 않았다. 반면, LG는 55경기에서 승률 4할3푼8리(21승26패1무)로 이 부문 5위에 올랐다.

NC와 넥센, kt는 적은 표본 탓에 이 부문 상위권에 올랐다. 특히 NC는 무려 1만5천 관중 이상 경기에서 9할 승률로 위엄을 뽐냈다. 이 부문 팀 평균자책점과 팀 타율 모두 1위였다. 그러나 홈 마산야구장의 최대 수용 인원이 1만1천명인 탓에 결국 원정 경기에 많은 팬들이 찾아오기만을 기대해야 했고, 그 기대만큼 팬들이 NC 경기를 찾지 않으며 기세를 이어가지 못했다.

롯데는 이 부문 40경기에서 승률 3할7푼5리에 그쳤다. 시즌 팀 평균자책점은 5.63이었지만 1만5천명 이상의 관중이 찾아오면 6.71로 급등했다. 지난해 1선발 역할을 기대했던 조쉬 린드블럼(피츠버그)은 관중 낯가림이 가장 심한 투수였다. 1만5천명 이상 관중이 찾은 11경기에서 56⅔이닝을 던지며 2승6패, 평균자책점 7.94로 최하위에 머물며 고개를 떨궜다.

▲'강심장' KIA의 중장거리포 3인방…'최저 타율'은 박민우

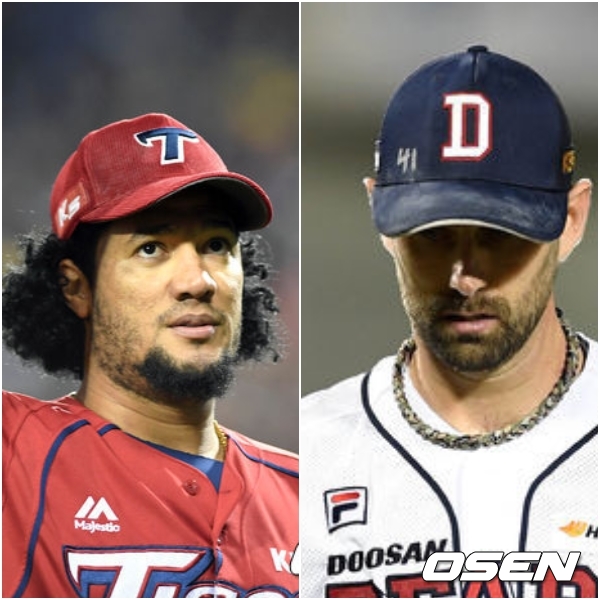

반면, 최고의 ‘빅 게임 피쳐’는 헥터 노에시(KIA)와 더스틴 니퍼트(두산)였다. 헥터는 1만5천명 이상 관중 앞에서 총 10경기 등판해 두 차례 완투를 포함 5승2패, 평균자책점 2.65(71⅓이닝 21자책점)를 기록했다. 니퍼트도 10경기(9선발) 등판해 57⅔이닝을 소화하며 8승2패, 평균자책점 2.65를 기록했다.

국내 선수 중 1만5천 관중 앞에서 가장 많은 이닝을 던진 선수는 장원준(두산)이다. 13경기에서 80⅔이닝을 소화하며 6승4패 평균자책점 3.57을 기록했다. 뒤이어 양현종(KIA)이 11경기 69이닝을 던지며 3승4패, 평균자책점 3.91로 이 부문 2위에 올랐다.

1만5천 관중 앞에서 가장 많은 홈런을 기록한 타자는 김재환(두산·16홈런)이었다. 양의지(두산)와 최준석(롯데)이 나란히 10홈런을 기록한 가운데, 눈에 띄는 인물은 KIA의 김주찬과 서동욱(이상 8홈런), 김주형(이상 7홈런)이었다. 이들은 모두 지난해 홈런 순위 14위권 밖으로 ‘전형적 거포’ 이미지와 거리가 멀다. 그러나 관중이 많이 찾을 때 홈런을 집중하며 눈도장을 제대로 받았다.

에릭 테임즈(밀워키) 역시 NC 팬들의 주목을 제대로 받은 선수다. 테임즈는 이 부문 8경기에서 타율 5할3푼6리(28타수 15안타) 6홈런, 15타점을 기록했다. 경기 당 0.75개의 홈런을 때려낸 셈이다. 반면 ‘NC의 미래’ 박민우는 1만5천 관중 앞에서 6경기에 나와 타율 1할3푼(23타수 3안타)에 그치며 이 부문 최저 타율의 굴욕을 맛봤다. /ing@osen.co.kr