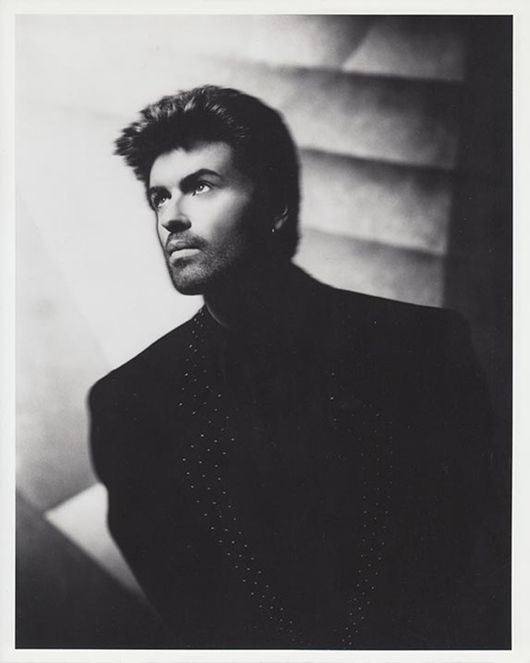

[OSEN=유진모의 취중한담]지난 25일은 영국이 낳은 세계적인 팝스타 조지 마이클(향년 53살)의 최대 히트곡 ‘Last Christmas(지난 크리스마스)’의 또 다른 의미인 ‘마지막 크리스마스’가 되고 말았다. 예수가 온 날에 마이클은 떠났다.

고인은 1980년대의 10~30대에겐 낭만과 추억의 대명사다. 미국에 마이클 잭슨이 있었다면 영국엔 조지 마이클이 있었다고 해도 과언이 아니다.

고인은 유럽 유일의 분단국 키프로스(사이프러스) 출신 그리스계 아버지와 영국 어머니 사이에서 태어난 영국인이다. 본명은 그리스 식으로 Georgios Kyriacos Panayiotou다. 키프로스는 19세기말 한때 영국 식민지였다.

런던 교외 핀들리에서 태어나 얼마 뒤 런던으로 이주한 그는 4살 때 비행기 조종사를 꿈꿨다. 이유는 여자친구가 스튜어디스를 희망했기 때문.

10살 때 아버지의 고향 키프로스의 파마구스타를 방문해 칼리 사이먼의 ‘The right thing to do’ 앨범을 구입하며 음악에 남다른 관심을 보였고, 12살 때 드럼세트를 사면서 음악에 빠졌으며, 이후 엘튼 존의 콘서트를 관람한 뒤 달라졌다. 그리고 새 학교로 전학해 앤드류 리즐리를 만나면서 진로가 결정됐다.

그로부터 8년 뒤인 1983년 리즐리와 함께 듀오 왬(Wham)을 결성해 데뷔앨범을 발표한 것.

이듬해 내놓은 2집 ‘Make it big’에서 ‘Wake me up before you go go’와 ‘Careless whisper’를 전 세계에 히트시키며 슈퍼스타로 발돋움한다. 1970년대 후반부터 영국에서 시작된 ‘거대산업화된 올드록에 반발해 소규모의 언더그라운드 스타일을 되찾자’는 독립영화적 성격의 뉴웨이브 사조와 그에서 비롯된 뉴뮤직이 1980년대 들어 전 세계에 유행됐으니 당연히 왬은 그 선두에 우뚝 섰다.

왬은 1960년대 미국의 팝록적인 성향에 소울의 기법과 정서를 녹여냄으로써 비틀즈가 이룬 ‘브리티시 인베이전’을 20년 뒤에 재현해냈다는 점에서 높게 평가받는다. 영국문화를 배제하고 논할 수 없는 호주 출신의 비지스가 그랬듯 이들 역시 흑인음악에 기초한 디스코 스타일을 교묘하게 접목했다. 디스코의 여왕인 흑인 여가수 도나 서머와도 겹쳐지는 이미지가 바로 ‘Careless whisper’다.

마이너 코드 위주로 전개되는 이 곡은 인트로에서부터 전편에 걸쳐 카리브해의 분위기를 연상케 하는 일렉트릭 기타와 퍼커션의 배킹 아래 색소폰의 소프라노 음역 솔로가 끈적끈적하면서도 애절한 분위기를 풍기는 게 트레이드마크다. 마이클의 소울 창법도 뛰어났지만 편곡이 워낙 유니크해 영화나 드라마의 애정장면에 단골 백그라운드뮤직으로 사용되는가 하면 예능과 오락 프로그램의 특정 시퀀스에도 이미지의 교과서마냥 도입된다.

마이클은 전 세계에서 2000만 장 이상 판매된 앨범 ‘Faith’를 1987년 발표하며 솔로로 전향했다. 통산 8000만 장(공식기록. 비공식적으로는 1억만 장이 넘는다)이 넘는 앨범을 판매했다거나 각종 상을 휩쓸었다는 것만으론 그의 위대함과 업적을 얘기하기 힘들다.

‘Careless whisper’가 슬픈 사랑, 혹은 에로틱 러브의 콘체르토(성악과 기악의 앙상블)라면 ‘Last Christmas’는 화려한 축제의 뒤안길에 공존하는 좌절감과 상실감을 달래는 레퀴엠(진혼곡)이다. 대중가요가 가장 대중적인 문화콘텐츠인 이유는 쉬운 접근성과 강렬한 추억의 소환력이다. 그래서 소위 ‘시즌 송’이 스테디셀러가 될 수 있는 것이다.

빙 크로스비의 스테디셀러 앨범 및 동명 타이틀곡인 ‘White Christmas’는 오랜 세월 초겨울부터 새해까지 대중의 마음의 비등점을 높이고, 그래서 사랑에 대한 희망과 환상을 더욱 뜨겁게 달궜다. 여기에 편승한 노래가 푸에르토 리코 출신의 가수 호세 펠리치아노의 ‘Feliz Navidad’다. 점잖은 곳에선 ‘White Christmas’가, 나이 든 사람들의 흥을 돋우는 곳에선 ‘Feliz Navidad’가 각각 여전히 단골메뉴겠지만 이미 크리스마스를 대표하는 대세곡은 ‘Last Christmas’가 된 지 오래다. 겨울 시즌 송 1위다.

그건 마이클이 그만큼 위대한 작곡가란 의미다. 뿐만 아니라 이미 왬 시절부터 그는 다양한 악기를 연주하고 프로듀싱을 해내는 천재적 음악가의 기질을 증명해보였으며 보컬리스트로서도 블루아이드소울과 뉴록의 경지를 지배했다.

엘튼 존의 수많은 히트곡이 들어있는 앨범 ‘Greatest hits’(1974)에 수록된 ‘Don't let the sun go down on me’를 존이 1991년 콘서트에 마이클을 초청해 듀엣으로 부른 뒤 실황앨범에 넣어 발매한 데서도 마이클의 존재감은 빛을 발한다. 존은 그냥 영국 그 자체와 다름없는 존재로 추앙받는 인물이다.

널리 알려졌다시피 마이클은 존, 데이빗 보위와 함께 대표적인 영국 게이 뮤지션이다. 마이클은 2005년 이라크 전쟁에 대한 비판과 동성애 등을 소재로 자신의 일대기를 담은 다큐멘터리 ‘조지 마이클, 다른 얘기’를 들고 제55회 베를린국제영화제 비경쟁부문의 문을 두드린 바 있다.

죽은 어머니의 얘기를 처음으로 들려주는가 하면 1999년 저 유명한 LA 공중화장실에서의 노출스캔들을 회고하면서 그동안 철저하게 감춰왔던 사생활과 내면의 생각을 가감 없이 공개하는 가운데 이라크 전쟁을 ‘완벽한 불법전쟁’으로 규정하며 비난을 서슴지 않았다. 미국의 제국주의와 미국사회의 도덕적 가면에 대한 도발이었다.

그는 솔로 데뷔 직후 ‘I wan't your sex’를 만들고 히트시킬 정도로 솔직했으며 자유분방함을 드러냈다. 동성애자임을 당당하게 밝혔다. 그가 뉴웨이브의 기수인 이유다.

더불어 1987년 소울의 디바로 불리는 아레사 프랭클린과 함께 ‘I knew you were waiting’을 취입한 첫 백인 가수로 기록될 정도로 블루아이드소울의 효시로서 마이클 잭슨과 비교되며 팝역사의 한 페이지를 장식했다.

왬이 데뷔하던 1983년은 마이클 잭슨이 앨범 ‘Thriller’를 발표하고 팝계의 판도를 뒤흔든 역사적인 해이기도 하다. 이래저래 잭슨과 비교 혹은 패키지로 연계되는 조지 마이클이다. 잭슨은 흑인 최초로 백인 스타일의 팝음악을 혼합했다고 해서 한때 흑인사회에서 비난을 받은 바 있지만 팝의 황제로 기록된다.

비틀즈의 존 레넌 부고 기사는 ‘음악이 죽었다’고 썼다. 조지 마이클은 ‘뉴웨이브의 죽음’이 아닐까. 신사조의 영웅이었던 그의 죽음과 혼란스러운 세계의 질서가 맞물리는 세밑이다./osenstar@osen.co.kr

[칼럼니스트]