박찬욱 감독의 신작 ‘아가씨’가 청소년 관람불가 등급이라는 약점을 딛고 개봉 이틀 만에 관객 55만명을 돌파하는 등 승승장구하고 있다.

박찬욱이라는 이름과 예고편만으로 미루어 봤을 때는 음울하면서도 기괴한 분위기의 영화일 줄 알았는데, 뚜껑을 열어보니 영락 없는 로맨틱 코미디다. 감독의 말처럼 몹시도 아기자기하다. 이처럼 ‘아가씨’는 개봉 전후의 감상이 극명히 갈릴 만한 작품이다.

그래서인지 이 작품은 첫 선을 보이기 전부터 국내 영화 팬들 사이에서 스타일과 설정에 관련된 논란을 일으켰다. 영국 작가 사라 워터스의 레즈비언 역사 스릴러 ‘핑거스미스’를 원작으로 하는 ‘아가씨’에 남성 출연진의 비중이 높아진다는 소식에 한 번, 극 중 대사의 절반 가량이 일본어인 데다가 일본 귀족과 한국 하녀의 이야기라는 점에 또 한 번 입씨름이 벌어졌다.

이 같은 논란은 ‘분명 동성애 정사신도 남성적 시각으로 연출됐을 것’ ‘왜색을 원체 좋아하는 감독이라 일부러 그 시대를 선택한 것’이라는 추측으로도 번졌다. 영화가 공개되지 않은 상태에서 갑론을박은 이어졌고, 1일 ‘아가씨’는 드디어 관객들 앞에 모습을 드러냈다. 이제 박찬욱 감독은 혐의를 벗을 수 있을까.

#1. male gaze

박찬욱 감독의 영화에는 폭력성과 선정성에 관련된 논란이 끊임 없이 일었다. 아무렇게나 잘려 나가는 신체들, 스타일리시하게 흩뿌려지는 선혈, 격렬하고 갑작스런 정사까지. 특히 성적인 묘사에 있어서 그의 남성적 시선이 엿보인다는 지적이 많았다. 대표적인 예가 ‘친절한 금자씨’의 백선생(최민식 분)이 밥을 먹다 말고 식탁 위에서 아내 이정(이승신 분)의 머리채를 잡고 벌이는 섹스 장면이다.

‘아가씨’가 칸 영화제에서 처음 공개된 후, ‘male gaze(남성적 시선)’라는 평이 잇따랐다. 이렇게 많은 사람들이 한 마디씩 보태니, 박찬욱이 여태 연출한 정사 장면들은 전부 이 ‘male gaze’에 입각한 것처럼 보이기까지 한다.

그러나 이를 보다 생산적인 논의로 이어가기 위해서는 먼저 문화 콘텐츠 속에서 포착되는 ‘male gaze’의 의미에 대해 합의할 필요가 있다. 숙희(김태리 분)가 벗은 히데코(김민희 분)의 육체를 눈으로 탐닉하고 성적 흥분을 느끼는 광경은 남성적 시선에 기반한 것일까? 서로에게 끌리지만 마음을 확인하지 못한 상태의 두 여자가 격한 정사를 펼치는 모습은 남성의 흥미 본위로 전시될 뿐인 걸까? 노골적으로 표현되는 관능은 남성만의 전유물일까?

예컨대 소위 ‘야동’에서 남성의 얼굴을 앵글 밖으로 밀어내고 여성을 위에서 아래로 비춘다거나 접합 부위(?)만을 집중 촬영하는 것이 남성적 시선이라는 것에는 의견이 갈릴 확률이 적다. 이 같은 영상에서 여성은 굳이 사람일 필요가 없다. 하지만 ‘아가씨’의 정사신은 이와는 다르다. ‘몸의 대화’라는 표현이 어울릴 법한 장면들은 적어도 감독이 이 같은 혐의를 벗기 위해 노력하고 찍었다는 것을 느낄 수 있게 한다. 두 여성이 온전히 서로를 마주하기까지의 감정선도 차곡차곡 잘 쌓인 편이다.

위에서 언급한 ‘친절한 금자씨’의 식탁 섹스신 역시 생각해 볼 필요가 있는 대목이다. 해당 장면은 밥을 먹다가 TV에서 흘러나오는 끔찍한 뉴스에 별안간 욕정을 느낄 만큼 인간 이하인 백선생 캐릭터를 묘사하는 결정적 순간이었다. 이를 왜 짐승 같은 섹스로 표현했냐고 묻는다면 그때부터는 취향의 문제로 돌아갈 수밖에 없다.

다만 이 영화가 관점을 달리하며 거듭 보여주는 반전 요소들이 손쉬운 통쾌함을 선사한다는 데 그친다는 점은 아쉽다. 억압당한 여성이 해방의 수단으로 사랑과 섹스를 선택한다는 영화 속 설정도 다소 관습적이다. 여성에 대한 긍정적 의미의 환상이 많이 투영돼 쉽사리 이를 건드리지 못하는 조심스러움도 엿보인다.

그러나 단지 감독이 이성애자 남성이고, 자신의 작품 세계 속에서 폭력과 관능을 자주 이용해 왔다는 사실 만으로 그가 만든 정사 장면에 ‘male gaze’라는 딱지를 붙이기에는 섣부르다. 박찬욱이 대한민국에서 가장 정치적 올바름을 사수하려 하는 감독 중 한 명이라는 점을 차치하고라도, 그리고 다소 거칠고 직관적인 결말이 있었을지라도, ‘아가씨’는 여성의 속시원한 탈주를 그리고 있는 영화인 까닭이다.

#2. 왜색

‘아가씨’의 시대적 배경은 1930년대다. 극 중에 영국과 일본-제국주의의 ‘끝판왕’이라 할 수 있는-을 존경한다는 인물이 등장하는가 하면, 여자 주인공이 거대한 가체와 화려한 기모노로 보는 이들을 매혹한다. 아직 계급이 잔존하던 일제강점기, 일본 사람은 상전이고 한국 사람은 아랫것이다. 언뜻 우리나라의 누군가는 불편해 할 수도 있는 설정으로 보인다.

그러나 ‘아가씨’가 이 시대를 차용한 이유는 원작 ‘핑거스미스’ 속 빅토리아 시대에 펼쳐졌던 이야기를 한국에 옮겨오기 위함이었다. 원작 속에서 빅토리아 시대는 아름다운 외피 아래 숨겨진 추악함을 폭로하기 위해 사치스러움을 극대화하는 장치로서 사용됐고, ‘아가씨’의 1930년대 역시 그렇다.

이 영화는 거시적 서사 대신 미시적 개인사를 다룬다. 여태껏 이 시대를 말하는 작품에서 억압당한 민족의 한(恨)이 전면에 드러나 왔던 데 비해, ‘아가씨’에서는 자신의 욕망을 위해 속고 속이는 군상만이 존재한다. 일본인이 되고 싶어 그야말로 환장한 코우즈키(조진웅 분)가 조선인인 하인들을 함부로 대하는 것은 이들이 하인이라서지 조선인이라서가 아니다. 낭만적으로 그려진 것은 숙희와 히데코의 사랑 뿐, 시대는 결코 낭만적으로 묘사되지 않는다. 이 영화가 시대에 빚진 것이라곤 드라마틱함 뿐이다.

서양에 일본, 조선의 문물까지 혼재해 있는 1930년대는 영화적으로 아름다운 미장센을 만들기 매우 좋은 토양이다. 역사 왜곡에만 조심스러울 수 있다면 감독으로서는 한 번쯤 영화화하고 싶은 시대가 아닐 수 없다. ‘아가씨’가 일제강점기를 마냥 아름답게 표현했다면 ‘미화’라고 할 수 있겠지만, 그저 일제에 부역하는 인물이 어마어마한 부자로 등장하고 예쁜 기모노가 나온다고 해서 왜색이 짙어 거부감을 느낀다면 이는 상기했던 취향의 문제로 귀결될 터다. 영화 공개 이후 어떤 인상을 받든 이는 관객의 몫이니 말이다. 그러나 확실한 것은 ‘아가씨’는 역사 왜곡과는 무관한 작품이다.

다시 말하자면 이 영화의 주인공은 일제강점기가 아니라 인간이다. 물론 시대와 그 안을 살아가는 사람들은 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 그러나 그렇다고 해서 당대를 다룬 모든 영화가 독립 투사와 나쁜 일본인의 대립 관계를 그려야만 하는 것은 아니라는 점은 생각해 볼 만하다. /bestsurplus@osen.co.kr

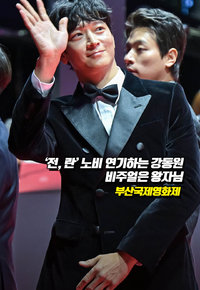

[사진] ‘아가씨’ 스틸컷