영화 ‘동주’가 부산 영화의 전당을 찾은 관객의 마음을 울렸다.

지난 2월 28일 오후 4시. 부산 영화의 전당 하늘연극장 800석이 관객으로 가득 메워졌다. 3층 객석까지 마련되어 있는 하늘연극장은 사실 영화를 보기에 적합한 공간은 아니다. 일반 영화관 의자보다 불편하고 1층 앞좌석은 스크린을 보기 위해 고개를 심하게 젖혀야한다. 하지만 이날 ‘동주’ 무대인사는 5분 30초 만에 매진되어 그 인기를 실감하게 했다. 영화 상연 뒤 정현미 아나운서(팝콘톡 대표)의 진행으로 이준익 감독과 주조연 배우가 무대 위로 모습을 드러냈다.

이준익 감독은 먼저 관객에게 포근한 좋은 날씨에도 나들이 대신 ‘동주’를 찾아주어 감사하다고 인사를 했다. 이 감독은 영화 ‘동주’는 70% 이상 실화며 철저한 고증을 통해 만들었다고 소개했다. 그리고 제목은 ‘동주’인데 정작 감독 본인은 송몽규를 위해 만든 영화라 윤동주에게는 미안함이 있다며 속내를 드러냈다. 실제로 윤동주는 교과서를 통해 그를 모르는 사람이 없다 해도 과언이 아니지만, 송몽규는 대중에게 생소하게 들린다.

그래서 송몽규 역을 맡았던 배우 박정민의 열연에 박수를 칠 수밖에 없다. 박정민은 역할을 이해하고 연기하기 위해 윤동주 평전은 물론 당시 생활을 알 수 있는 기록물을 섭렵했다고 했다. 하지만 그것으로는 부족해 사비를 들여 북간도에 위치한 송몽규 열사의 묘소를 찾아갔다. 박정민은 “묘소에 갔는데 순간 내가 한심했다. 그깟 연기 한 번 잘해보겠다고 온 게 너무 부끄러웠고, 1시간 정도 멍하게 있다가 왔다.”고 덤덤하게 말했다. 그의 이러한 노력과 참회의 시간이 있었기에 관객은 일제의 폭압에도 뜨겁고 치열한 삶을 산 ‘청년 송몽규’를 스크린으로나마 만날 수 있었다.

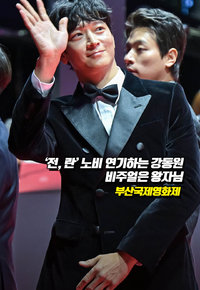

영화의 동주는 차분한 문학청년인 동시에 사촌이자 친구인 몽규에게 내심 열등감을 느끼는 청년으로 그려졌다. 하지만 배우 강하늘은 관객의 무거운 마음을 밝은 웃음과 농담으로 풀어주는 비타민 같은 존재였다. 이날 극장 2층에는 강하늘의 어머니와 이모가 자리했다. 사회자가 이 사실을 알리자 강하늘은 “아유, 엄마 나중에 전화할게!”라고 말하며 천진난만한 모습을 숨기지 않았다. 강하늘은 간단히 인사만 하는 자리인줄 알고 왔는데 토크가 마련되어 있는 몰랐다고 당황스러워했다. 그는 "알았더라면 흰 티나 찢어진 청바지를 입고오지 않았을 것"이라 말하며 고개를 흔들었다. 객석은 그런 청년 강하늘의 매력에 흠뻑 빠진 관객으로 가득 찼다.

하지만 강하늘은 ‘동주’로부터 도망가고 싶었던 적이 많았다고 속마음을 털어놨다. 연기자는 죽을지라도 연기는 필름으로 영원히 남기에 고인이 된 실존인물에 명성에 누가 되지 않을까 염려 되었다고 말했다. 이런 반듯한 배우 강하늘의 우려와 다분한 노력 덕분에 관객은 교과서 ‘시인 윤동주’가 아니라 참혹한 시대를 시(詩)로 쓴 뜨거운 ‘청년 윤동주’를 만날 수 있었다.

사회자는 다시 마이크를 이 감독에게 넘겨 왜 과거를 조명하는 영화를 많이 만드는지 물었다. 이 감독은 질문을 통해 ‘동주’의 제작 의미를 전했다. 이 감독은 “잘 먹고 잘 사는 시대에 성장에만 집중하다가 우리가 무엇을 잃었는지 생각했다. 성숙으로 전환하는 시대로 가기 위해 과거의 아픔을 ‘선물’로 (그 의미를) 찾지 못하면 사회의 약자들을 담아내지 못하게 된다. 송몽규 역시 과정은 훌륭했으나 결과가 없는 사람이었다.”고 말했다. 그는 과정의 가치를 알아주는 시대로 나아가는 게 중요하다고 역설했다. 영화 ‘동주’의 인물들은 그런 면에서 이 감독이 선택할 수밖에 없는 삶들이었다.

이렇게 감독과 배우들의 열정으로 탄생한 영화 ‘동주’는 개봉 13일 만인 29일에 손익분기점 60만7312명(영화관입장권 통합전산망 기준)을 기록했다. 5억 원 가량의 저예산 영화가 상업영화 시장에 의미 있는 기록 경신을 이어가고 있다. 사실 부산 영화의 전당 하늘연극장은 이런 ‘동주’를 만나기에 가장 적합한 장소였다. 7.1채널 서라운드 음향시스템으로 윤동주의 시와 송몽규의 절규를 들은 관객은 두 청년이 남긴 여운을 간직한 채 각자의 삶으로 발길을 돌렸다. /sungruon@osen.co.kr

[사진] 허정윤 기자 sungruon@osen.co.kr