이렇게 될 줄 누가 알았을까. 제작에 돌입하는 것만으로도, 촬영을 시작하는 것만으로도, 심지어 개봉을 하는 것만으로도 기적이라 생각했던 영화 '귀향'이 연일 박스오피스 1위 행진을 달리고 있는 중이다.

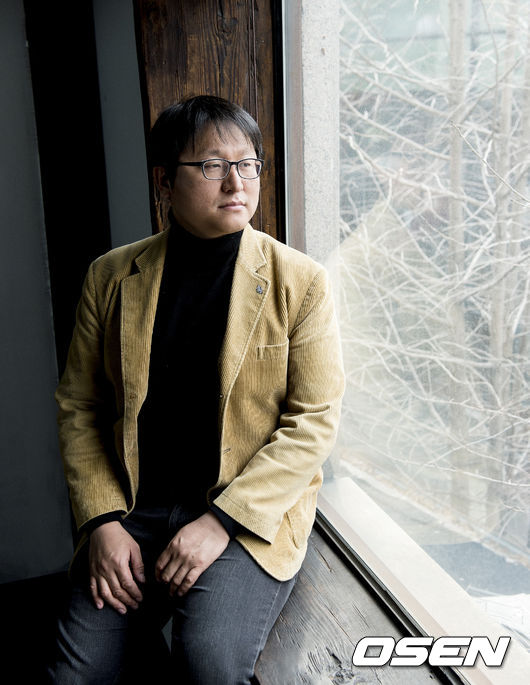

'귀향'을 만든 조정래 감독은 모든 것을 '꿈 같다'고 표현했다. 개봉이 되는 것도, 예매율 1위 행진을 달리는 것도, 모두 꿈만 같단다. 자고 일어나면 다시 '귀향'을 준비하던 그 어려운 시절로 돌아갈 것 같아 두렵기도 하단다.

그도 그럴것이 조정래 감독은 이 작품을 위해 14년이라는 시간을 보내야 했다. 10년이면 강산도 변한다는데, 그는 14년이라는 긴 세월 동안 오직 '귀향'을 보며 달려왔다. 그 시간 동안 점점 어려워졌지만 그럼에도 그가 '귀향'을 놓지 못한 건 왜일까. 포기가 안 됐다. 조정래 감독이 전한 말이다.

"14년을 가지고 있었던 작품이죠. 하면서 저는 점점 가난해지던데요. 하하. 그런데도 왜 포기를 안 했냐고요? 포기가 안 되더라고요. 나눔의 집 봉사 활동을 하시는 분들은 다 그러실 거에요. 봉사 활동을 하면서 속죄하는거죠. 죄송하다는 마음이 큰 거예요. 할머니들이 위안부 문제를 증언했을 때 이런 사실을 몰랐다는 것에서 오는 죄송함도 있었지만 어떻게 하면 이 죄를 씻을 수 있을까, 용서받을 수 있을까. 일본에 대한 분노가 아니라 내가 몰랐던 것에 대한 죄송함이 컸어요. 14년간 늘 그랬죠."

죄를 씻는 마음으로, 용서받는 마음으로 만든 '귀향'은 일본군에게 끌려갔던 위안부 소녀들의 이야기를 다루고 있다. 직시해야하지만 직시하기 힘든, 우리에겐 아픈 역사. 때문에 '귀향' 개봉을 전후해 "아픔을 괜히 들쑤시는 것 아니냐"는 말이 나온 것도 사실이다. "아프다, 아파서 못 보겠다." '귀향'을 처음으로 마주하는 이들의 입에서 나오는 말이다. 그러나 알려야 한다는 생각이 조정래 감독이 '귀향'을 만들게 만든 힘이었다.

"아픔을 들쑤신다는 거, 어떤 느낌인지 압니다. 하지만 위안부로 사망한 소녀들의 숫자가 20만 명이예요. 20만 명, 상상을 초월하는 숫자이죠. 어린 소녀들이 끌려갔고 어디인지도 모르고 끌려갔고 그런 고초를 당하시고 돌아가셨고. 산 자의 기록 속에 숨어있는 죽은 자의 이야기가 엄청나게 충격이었어요. 알려져야 된다는 생각이 들었습니다. 한 두명일지어도 가슴이 아픈데 20만 명은 상상을 초월하지 않습니까. 기가막힌 노릇이죠."

다만, 아픔을 최소한으로 하기 위해 조정래 감독은 최대한 담백한 연출로 '귀향'을 다뤘다. 보는 이들이 마치 고문을 당하는 심경으로 극장을 찾는다는 건, 조정래 감독이 원한 게 아니었다. 그저 모두가 나누고 포용할 수 있는, 그런 마음을 가질 수 있는 영화가 중요했다.

"영화를 보는 분들이 일반 관객분들이잖아요. 영화를 보기도 전에 겁에 질리는 분들이 계시는 건 사실입니다. 그렇게 어렵사리 극장에 왔고 영화를 보는데 관객분들한테 고문을 시키는 건 아니라고 생각했어요. 물론 위안부 소녀들의 고통이 전달은 되어야 하지만 영화를 볼 수 있어야 하는 게 먼저이죠. 고통, 슬픔보다는 당시 돌아가신 분들의 넋을 어떻게 현재로 모셔올 수 있을까, 이 점에 방점이 찍혀있고 치유하는 것에 방점이 찍혀있는 영화로 만들고 싶었습니다. 일본에서도 극우주의자가 봤을 때도 연민의 감정이 들 수 있게끔 만들어야 한다는 생각이 들어서 그 점에 신경을 많이 썼습니다."

전 국민이 봤으면 한다는 조정래 감독은 관객들에게 한 마디 해달라 부탁하자 "그렇게 아픈 영화만은 아닙니다"라며 웃어보였다. 지레 겁을 먹지 말고 극장에 오셔서 현재, 위안부 문제를 한번쯤은 생각해볼 수 있는 시간을 가졌으면 한다는 것이 조정래 감독의 바람이었다.

"관심을 많이 가져주셔서 정말 감사드립니다. 아파서 어떻게 볼까, 걱정도 많이 하시는 분들이 많다는 걸 알고 있습니다. 하지만 이 영화는 아프기만 한 영화는 아닙니다. 아픔에 포인트가 있는 게 아니라 그곳에서 돌아가신 분들을 고향으로 돌아오게 하는, 거기에 포인트가 있습니다. 그 점을 느껴주셨으면 좋겠습니다." / trio88@osen.co.kr

[사진] 지형준 기자 jpnews@osen.co.kr